推書No.38 川內有緒《與眼睛看不見的白鳥先生一起看見藝術》:當我們一起看見── 全盲藝術鑑賞家的觀看之道

三十歲以前的白鳥先生,一直在尋找「正確答案」,也許這跟天生弱視、而後視力逐漸衰退到全盲這件事有關係吧。早在他剛上幼稚園,還沒有什麼記憶時,就意識到自己的「特別之處」。

所以當他踏進完全沒有光的世界時,只是默默想著:「恩,我早就知道了。」

當時奶奶常常告訴他:「因為小健眼睛看不見,所以要比別人加倍努力喔。」

為什麼呢?為什麼看不見的人就必須更努力呢?看得見的人就不用努力了嗎?

• • • • • • • •

像他這樣很小的時候就全盲的人,其實不知道「看得見」的狀態是什麼樣子。事實上,他在日常生活中的行走、飲食、洗澡等各方面並沒有感覺很不便,但是周遭的人總是說:「看不見很辛苦吧。」他既不明白那是什麼意思,也感覺很不舒服。

「到底哪裡辛苦了?」

• • • • • • •

不管是無意還是刻意,對於命運的安排,他無法反擊。

他是一個不太懂得表達自己意思的人,從小就有人以各種形式對他說:「你做不到」,使他對自己失去信心。

「身心障礙者應有的樣子是什麼樣子?」過往無數個日子裡,他不停思索著。

大學時,跟心儀的女孩第一次到美術館觀看藝術作品,深受觸動:「原來還有這樣的世界啊。」

美術館的靜謐氣氛、約會的喜悅、參觀美術館的樂趣疊加在一起,讓他對於參觀美術館這件事產生莫大的興趣。那是他人生第一次體驗到,自己也能做跟一般人一樣的事。

那次之後,他開始積極到美術館觀賞,請朋友念雜誌上的展覽訊息,詢問館方是否有隨行引導以及解說作品內容的服務。當時是九零年代中期,對於一般人而言,很難想像全盲人士鑑賞美術的模樣。

面對他的詢問,館方總是一副為難的語氣表示抱歉。

但在他一再嘗試、請求下,美術館的大門終於為他敞開:「歡迎你來參觀。」

每年參觀美術館數十次的白鳥先生,後來經由一位在美術館工作的職人介紹,他認識了作家川內有緒(也就是本書作者),就此展開他們的美術鑑賞之旅。

「與看不見的人一起鑑賞美術,到底是怎麼一回事呢?」抱持這樣的疑問,我翻開了這本書,雖然是第一次接觸這類型的作品,但很順暢地讀了下去。自然有趣的對話,恍若真的是與白鳥先生一行人一同鑑賞美術的感覺。

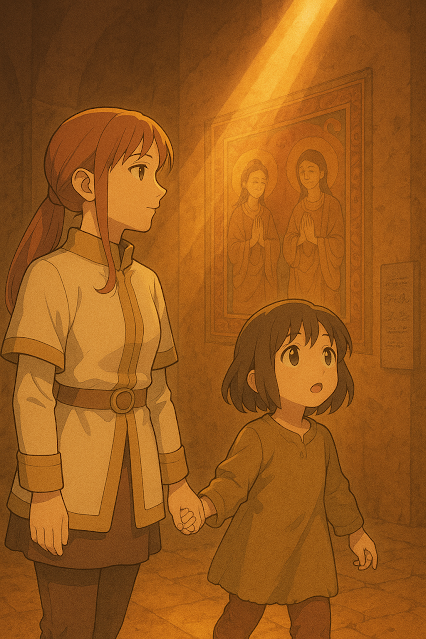

現在我們走進美術館,站在一幅作品前,

「那麼,請告訴我,你看到了什麼?」白鳥先生說。

透過看得見的人如實描述所見的情景,用眼睛和話語勾勒作品的輪廓、對色彩和光線的描述。對話的過程中,作者他們不僅對作品的印象有一百八十度大轉彎,也對一開始完全沒發現到的細節感到驚訝,感覺自己的肉眼解析度提高了不少。

對於藝術鑑賞,在此之前,我跟作者的想法一致,認為就是一個人單獨去看、去感受。但是將它用話語描述出來後,新的視界似乎開啟了一絲縫隙。

「有一個女人抱著一隻狗坐著,好像在看狗身上有沒有跳蚤。」

「在我看來,這個女人好像在放空。妳看餐桌上有食物,她應該是吃到一半開始想事情,然後就吃不下飯了。」

明明看著同一幅畫,為什麼觀感如此不同?如此不可思議,彷彿在看截然不同的兩幅畫。

這裡簡略說一下「看」的科學,一般認為視覺屬於眼睛或視力方面的問題,但實際上是大腦方面的問題。想要看見東西,最重要的前提是大腦內部事先儲備知識與經驗,我們都是根據自己的經驗與回憶來分析及理解眼前的視覺訊息。

自身的價值觀與過往經歷佔了極大比重,這就是觀賞藝術的樂趣所在,允許各種解讀的作品擁有廣闊的包容度,如同一面反映時代與人物的明鏡。

作品只是靜靜地待在那裡,向觀者提問:你是如何看待這個世界?

就如同白鳥先生所問的:「你看到了什麼?」

這讓我聯想到許多藝術表現方式,例如水墨畫,整幅畫只用黑色的墨水,如果全部填滿了,就只會有一個故事、一種結局,但因為有足夠的留白,就有空間讓觀賞者自己解釋,用自己的想像力來豐富、完整這幅作品,一幅畫就能產生很多個故事。

還有電影,來自台灣的國際導演侯孝賢以獨特的長鏡頭美學聞名,他曾說過:「一個階段對人對事總有一個階段的特別感受,我的電影就拍這些東西。當然在說故事的方式上也可以慢慢調整到大多數人都能接受、都能看懂,我覺得總有一天電影應該拍成這個樣子:平易、非常簡單、所有人都能看。但是,看得深的人可以看得很深,而普通的人也能看懂,也能感動,看到從他們的角度所能看到的東西。」對於他來說,長鏡頭的語言是不刻意製造意義,讓意義自然發酵。

觀賞作品的方式之一,就是讓心作為指南針,真正的傾聽與看見,尋求屬於自己的答案,也許不是正確的,但那又何妨?那就是我啊。

「這一次讓我明白,我平時根本沒好好看畫啊,真有意思。」離開美術館時,他們總是帶著滿足喜悅的神情,

「因為身邊有個人看不見,所以我們的肉眼解析度提高了,彼此間的交流也多了許多,而且感覺十分自然。」

「被帶著看畫的實際是我們才對!」

「如果我們換一雙眼睛,世界會不會變得完全不同?」這個最初的疑問,在閱讀的過程中不知不覺消散了。與看得見看不見無關,而是藉著多與人相處開拓自己的世界,拓展對作品的看法。

白鳥先生喜歡跟別人的主觀意識一起觀賞作品,也對每個人的解讀空間持肯定態度。他說:「每個人對作品的解讀各有不同,但是決定相信什麼、不相信什麼的是自己,既然如此,不如暢所欲言吧。」

例如眼前所見的杯子,在白鳥先生的腦海裡並不是以同樣的大小、顏色、形狀重現。他是透過想像力在「看」它。反過來說,看得見的人也無法想像他看到了什麼。

大家一起觀賞,不是為了尋求正確答案,也不是為了統一所有人的觀點。真正的目的反而是讓經歷不同人生的人共度一段時間,傾聽彼此的話語。以生動的話語為立足點,共享所有看得見的、看不見的、理解的、不理解的「對話」旅程,一步一步跨越人與人之間的界線,獲得新的凝視。

不因為感想解讀與自己不同調,便認為對方是錯的。正因為存在差異,才有新的發現。一件作品不會只有一種解讀方式,有多少人看過,就有多少種看法,甚至作品的意涵與價值也會隨時代變遷而改變。事實上,這就是觀賞美術的樂趣之一。

我很喜歡作者的這段描述:「當我們不知該如何描述時,白鳥先生就會耐心等待。他甚至很愛這種難以言喻的「留白」。不經意的『啊啊......』感嘆裡蘊含著千回百轉的思緒,是他最喜歡的即興音色。......他深愛著人與人相遇時交織譜成卻轉瞬即逝的音色。」

每個人的人生都有一片未知的荒野。只要改變路線或目標地點,鄰近的城市、美術館或便利商店也可以成為荒野。

我們藉這種方式脫離自己的安全區,用自己的手腳摸索世界,從而獲得這世上獨立無二、名為「自我」的生命。這麼一來,曾經的荒野極有可能轉變成安全區。

「我啊,以前曾想過,所謂的身心障礙,是在社會關係中才有的。對當事者來說,有沒有身心障礙並不重要,是研究人員和政府形塑了『身心障礙者』罷了。」白鳥先生說,有的全盲人士再怎麼練習,也無法練好按摩這項技藝,或是好好晾掛衣物。不過,他後來發現,「做得到」與「做不到」並不是正面與負面的關係,就算真的做不到也沒關係啊。

成長固然是一種積極的變化,但另一方面,一個社會若是只認可在工作上對社會有益的人或者個人的能力,而不肯定人的存在價值,這樣的社會既無法包容所有人,也無法讓人們獲得幸福。

因為每個人,總有一天肯定也會因為某些因素而無法工作吧。

「做得到的人」、「做不到的人」、「看得到的人」、「看不到的人」,所有人都是與眾不同的,接受異於常人的別人,或是與眾不同的自己。每個人的情況各不相同,做自己就好了。

如若我們掌握到某些真實的本質,如若我們面對困境仍懷抱樂觀的態度,那絕對是因為我們曾與許多人同行,觀看他們在世界的那邊建立的多重宇宙,從細節提煉情節,讓生命的底色自畫作的色彩中自然浮現。

「我二十多歲的時候,一直在尋找正確答案。因為想知道正確答案而不斷思考。」當光線從他的生命消失,另一種光卻就此誕生。

「那麼,你看到了什麼呢?」

這句話,不僅開啟與他人的聯繫,也是將自己的過去與現在以一種意想不到的路徑相連結。在心跳聲之中,在宇宙星辰之中,找到心意相通的人,好好表達自己的想法,感受幸福的瞬間,我想在未來,一定也能相信那某個瞬間真實存在過。

留言

張貼留言